„ Sehr gute Beratung bei der Konzeption unserer App. " Ayse

„ Sehr gute Beratung bei der Konzeption unserer App. " Ayse

Im ersten Teil unseres Artikels zum Thema Cloud-Computing haben wir bereits die verschiedenen Arten von Clouds und deren technische Realisierung gesprochen. Im heutigen Beitrag soll es um die Vor- und Nachteile und rechtliche Fragen, die bei der Nutzung solcher Dienste auftreten, gehen.

Wie in unserem Artikel zum Thema Datensicherheit und Datenschutz näher erklärt, ist in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass ein vollständiger und den gesetzlichen Richtlinien entsprechender Datenschutz nur durch eine technisch vollständig erfüllte Datensicherheit erreicht werden kann.

Da in Deutschland (beziehungsweise allgemeiner in der Europäischen Union) ein weitaus strikterer Datenschutz gilt als es in den USA der Fall ist, ist der Datenschutz für Cloud-Dienstleister und deren Nutzer ein heikles und teils unübersichtliches Thema. Denn gut 90 % aller Cloud-Rechenzentren stehen in den Vereinigten Staaten.

Damit unterstehen die Dienstleister (wie zum Beispiel Google, Apple oder Amazon) dem amerikanischen Recht und damit dem sogenannten Patriot Act. Dieser besagt, dass die Firmen auch personenbezogene Daten an staatliche Behörden (beispielsweise die NSA) weitergeben müssen. Ein Datenschutz nach deutschem beziehungsweise europäischen Recht ist damit nicht gewährleistet und kann unter Umständen zu Bußgeldern für die Kunden von Cloud-Anbietern führen, wenn personenbezogene Daten der Nutzer über den Clouddienstleister an amerikanische Behörden weitergegeben werden.

Ebenfalls zu beachten ist das Urheberrecht beim Speichern von urheberrechtlich geschützten Medien in einer Cloud. Prinzipiell stellt dieses Speichern eine Vervielfältigung dar und ist damit rechtswidrig, solange die Erlaubnis des Urhebers nicht eingeholt wurde und die Daten nicht für rein private Nutzen gespeichert werden.

Um den genannten rechtlichen Problemen entgegenzutreten hat sich im Jahr 2010 die Institution cloud services made in Germany gegründet, die ihre Dienste in Einklang mit geltendem deutschen Recht anbieten. Diese umfassen nicht nur CRM-Systeme, sondern auch Lösungen für Zeiterfassung, Terminverwaltung oder Personaleinsatzplanung. Die Server dieser Anbieter stehen in Deutschland und es wird die DSGVO und das deutsche Datenschutzgesetz angewandt.

Zu den großen Vorteilen des Cloud-Computings gehört sicherlich, dass sich die benötigte Hardware stark in Grenzen hält, da letztlich nur ein Endgerät von Nöten ist und nicht die gesamte Serverstruktur. Außerdem kann in den meisten Fällen von fast überall her über das Internet auf die Daten oder die Anwendungen in der Cloud zugegriffen werden – das zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Einhergehend mit der Online-Speicherung geht auch die Sicherheit vor Datenverlust. Werden die Daten lokal gespeichert, besteht immer die Gefahr, dass die Daten bei einer Beschädigung des Speichermediums verloren gehen. Um dieses Manko auszugleichen müssten Konzepte zur Datensicherung und für Backups angewandt werden, welche bei einer Cloud-Lösung meistens vom Dienstleister mit angeboten werden. Man muss ich also auch um solche alltäglichen Probleme nicht kümmern.

Weiterhin sind bei den meisten Cloud-Lösungen keinerlei Softwareinstallationen auf dem lokalen Rechner nötig. Damit entfallen natürlich auch Wartungsarbeiten, Updates und dergleichen. Diese Dinge werden ebenfalls vom Dienstleister übernommen.

Ob sich eine Cloud für ein Unternehmen rentiert, ist ein Rechenspiel. Man muss die Kosten für den Dienstleister gegenüber dem Kauf (oder der Mietung) der Hardware abwägen und weiterhin beachten, dass auch Wartung und Instandhaltung nicht nur mit Arbeitskraft, sondern auch mit Arbeitszeit und damit Geld verbunden ist. Außerdem kann man sich bei einer Cloud-Lösung zumindest für diesen Bereich Personal einsparen.

Neben den großen Vorteilen gibt es aber auch eine Reihe an klaren Nachteilen, die nicht zu unterschätzen sind. So ist ganz grundlegend: Kein Internet, keine Arbeit. Sollte also die Internetverbindung unterbrochen sein, kann auch kein Zugriff auf die Cloud und damit auf die Dateien und die Anwendungen erfolgen. Seitens der Dienstanbieter wird in den allermeisten Fällen technisch für einen Stromausfall oder dergleichen vorgesorgt, doch hat der Kunde kein Internet, liegt die Arbeit unter Umständen brach.

Ein weiterer Nachteil in Bezug auf das Internet ist, dass der Kunde auch eine erhebliche Bandbreite benötigt, um die Daten und Anwendungen vernünftig nutzen zu können. Da selbst einfache Arbeiten wie das Erstellen einer PowerPoint-Präsentation über das Internet abgewickelt werden, wird der Kunde in hohem Maße vom Internetdienstleister abhängig.

Wie bereits erwähnt stehen die meisten Server von Cloudanbietern wie Amazon oder Google in den USA. Durch den sogenannten Patriot Act sind diese amerikanischen Firmen dazu verpflichtet, Daten ihrer Kunden an die US-Regierung weiterzugeben, selbst wenn diese auf Servern gespeichert sind, die gar nicht auf amerikanischem Territorium stehen. Das bedeutet, dass alle Daten, auf Hardware von amerikanischen Firmen gespeichert werden, an die amerikanische. Regierung weitergeleitet werden dürfen (nach amerikanischem Recht), selbst wenn der fragliche Server in Frankfurt oder München steht. Der Serverstandort ist also kein Garant dafür, dass das geltende Recht des Standortlandes auch angewandt wird. Inwieweit dies für Industriespionage ausgenutzt wird, bleibt den Kunden verborgen und gerade Firmenkunden sind gut beraten, sich dieser Tatsache bewusst zu sein.

Durch die dauerhafte Anbindung an externe Hardware über das Internet erhöht sich zwangsläufig auch die Gefahr durch Hackerangriffe und andere Angriffe über das Internet. Dieses Risiko erhöht sich in manchen Belangen unnötigerweise, da einige Anwendungen, die bei einer Cloud-Lösung über das Internet laufen, prinzipiell auch ohne diese Schnittstelle möglich wären.

Gerade für kleine Unternehmen stellt sich an einem gewissen Punkt der Firmenentwicklung die Frage, ob sie auf eine Cloud-Lösung setzen oder doch eher „offline“ arbeiten wollen. Gerade wenn eine Firma bereits mehrere Standorte hat werden die Vorteile einer Cloudlösung immer schwerwiegender, da so die einzelnen Mitarbeiter unterschiedlicher Büros sehr leicht miteinander zusammenarbeiten können.

Hat die Firma allerdings nur einen Firmensitz, stellt sich die Frage, ob ein eigenes, lokales Severnetzwerk eventuell eine bessere Lösung darstellt. Man muss dabei immer abwägen, was die jeweiligen Anforderungen an ein Firmennetzwerk sind und welche Lösung am sinnvollsten ist. Geht es ausschließlich um den Austausch von Daten, ist ein eigener Server ratsam, sollen aber auch Softwareanwendungen dezentral (also nicht auf dem lokalen Rechner der Nutzer) verwendet werden, kommt man kaum um eine Cloud herum.

Ob eine Cloud-Lösung für eine Firma (oder Privatpersonen) sinnvoll ist, muss die jeweilige Institution natürlich selbst abwägen. Kosten und Nutzen, Sicherheitsfragen, Abhängigkeiten und die dezentrale Abwicklung von Abläufen und Geschäften müssen überdacht und eventuell sogar angepasst werden. Trotz gewisser Risiken und Gefahren birgt eine Cloud-Lösung aber vor allem für kleine und mittelständische einige Vorteile, die mitunter wirtschaftlich entscheidend sein können.

Als Münchner IT-Dienstleister sind wir auch Spzialisten für Cloud-Lösungen und bieten Problembehandlung für diesen Bereich an. Unsere qualifizierten IT-Spezialisten helfen Ihnen gerne bei Ihren Problemen weiter! Folgende Bereiche gehören zu unserem Leistungsportfolio:

Vereinbaren Sie mit uns unverbindlich ein erstes Beratungsgespräch. Gerne können Sie uns eine Anfrage per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden oder uns jederzeit unter der Rufnummer 0176 / 75 19 18 18 erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Über den Begriff Cloud stolpert man immer häufiger, vor allem, da mittlerweile so ziemlich jede Internetfirma eine eigene solche Plattform anbietet. Angefangen bei Google über Microsoft bis hin zu Amazon und Apple gibt es zig verschiedene Lösungen, mit denen man arbeiten kann. Aber was genau ist denn nun so eine Cloud? Welche Varianten gibt es? Wie funktionieren sie? Und ist es besser offline zu arbeiten oder doch lieber offline? Im ersten Teil dieser Artikelreihe klären wir zunächst, was eine Cloud ist, welche Typen es gibt, wie sie aufgebaut ist und welche Bedeutung sie in der heutigen Wirtschaftswelt hat.

Was ist eine Cloud?

Eine Cloud ist eine IT-Infrastruktur, die meist über das Internet angeboten wird und in der Speicherplatz, Rechenleistung und Anwendungen als Dienstleistung angeboten werden. Dies bedeutet aus technischer Sicht in erster Linie, dass die Arbeitsprozesse nicht an einem lokalen Rechner beim Anwender vor Ort ablaufen, sondern auf der Hardware des Anbieters. Somit entfallen für den Benutzer die Softwareinstallation und das verwendete Endgerät benötigt unter Umständen bei weitem weniger Rechenleistung und ist damit kostengünstiger.

Viele Anbieter (wie beispielsweise Google mit Google Drive) bieten für Privatnutzer in erster Linie Cloudspeicher an. Hiermit können persönliche Dateien wie Bilder, Dokumente oder Sounddateien in der Cloud gespeichert werden. Das Prinzip des Cloud-Computings geht allerdings weit über diese reine Speicherplatzauslagerung hinaus.

Google bietet beispielsweise die Möglichkeit an, die Dateien direkt im Browser (und damit ohne einen vorherigen Download) zu bearbeiten. Diese Webanwendungen bieten häufig ähnlich umfangreiche Möglichkeiten wie ihre auf dem Rechner installierten Pendants.

Im großen Maße dienen Clouds allerdings der Zusammenarbeit sehr vieler Menschen (zum Beispiel in einem Unternehmen), ohne dass jeder einzelne die Software auf seinem Rechner installiert haben muss.

Welche Arten von Clouds gibt es und was unterscheidet sie?

Nach der Definition des amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) gibt es drei verschiedene Servicemodelle und vier Liefermodelle.

Servicemodelle

Liefermodelle

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten der Clouds liegen also in erster Linie in der Art der Bereitstellung und der Art und Weise, wie die Dienste in Anspruch genommen, bezahlt und verwaltet werden können.

Technische Realisierung – Wie ist eine Cloud aufgebaut?

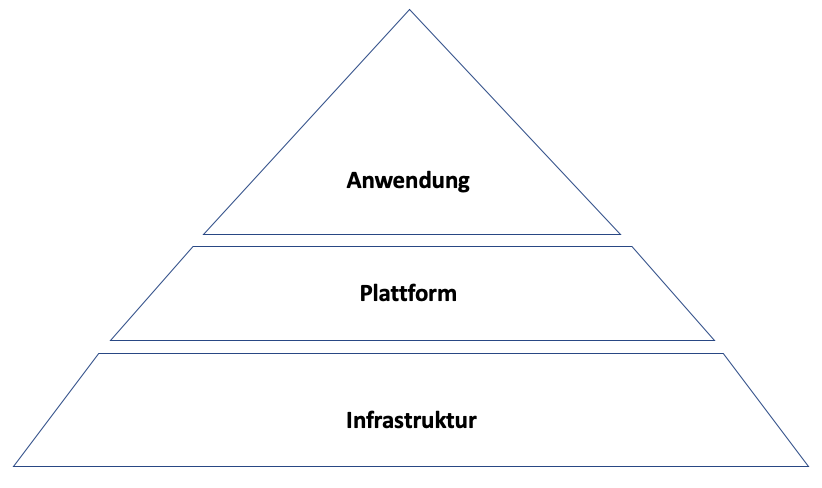

Die bereits weiter oben beschriebenen drei Servicemodelle des Cloud-Computing stellen gleichzeitig eine grundlegende Möglichkeit dar, eine Cloud technisch zu organisieren. Man muss sich eine Cloud also als dreiteilige Pyramide vorstellen, in der höhere Ebenen auf den unteren aufbauen, aber nicht unbedingt vorhanden sein müssen.

So basiert jede Cloud selbstverständlich auf der Hardware-Infrastruktur (unterste Ebene). Ein Vorteil der Arbeit auf dieser Ebene ist, dass die Recheninstanzen je nach Anforderung mehr oder weniger beliebig skaliert oder um weitere Instanzen erweitert werden können. Dabei hat der Benutzer vollständigen Zugriff auf die verschiedenen Instanzen und ist ab der Ebene des Betriebssystems selbst dafür verantwortlich.

Die zweite Ebene der Cloud Pyramide besteht aus der Plattform. Der Unterschied zur Infrastruktur-Ebene liegt darin, dass der Nutzer keinen direkten Zugriff mehr auf die Recheninstanzen hat, sondern nur innerhalb des gesteckten Rahmens sämtliche Einheiten und Unterteilungen verwaltet. Daraus folgt, dass der Cloud-Dienstleister die tatsächlich arbeitenden Instanzen nach Belieben vergrößern oder erweitern kann. Für den Kunden ist diese Abstraktion der technischen Komponente von Vorteil, wenn die Benutzer der Cloud lediglich Daten verarbeiten und nicht die technische Basis an sich administrieren sollen.

Die oberste Ebene der Pyramide stellen die Anwendungen (also die Software) dar. Auf dieser Ebene muss sich der Nutzer weder um die technischen Komponenten noch um die Skalierbarkeit des Systems kümmern. In erster Linie dient diese Ebene der Anwendung von Software durch den jeweiligen Nutzer. Diese Form der Cloud ist die unter Privatanwendern am weitesten verbreitete. Bekannte Beispiele sind Google Drive, Microsoft OneDrive oder Apple iCloud.

Cloud-Computing in der Wirtschaft

Vor allem in der Wirtschaft ist das Cloud-Computing mittlerweile stark verankert. Sie bieten großen Unternehmen weitreichende Möglichkeiten sich zu vernetzen und ihre Arbeitsabläufe den heutigen Anforderungen anzupassen. In erster Linie spart man eine Menge Kosten ein, da lokal weitaus weniger Soft- und Hardware von Nöten sind, wenn man mit einer Cloud-Lösung arbeitet.

Ein weiterer Vorteil der abstrahierten Infrastruktur einer Cloud ist, dass man Leistungsspitzen durch das dynamische Hinzuschalten von Rechenleistung leichter ausgleichen kann als mit herkömmlichen Systemen, bei denen immer genug Kapazität vorhanden sein muss, selbst wenn diese gerade nicht benötigt wird. Dadurch, dass nicht durchgängig diese Infrastruktur bereitgehalten werden muss, kann ein Unternehmen enorme Kosten einsparen.

Problematisch bei Cloud-Anwendungen ist in erster Linie die Sicherheit der Daten bei der Übertragung über das Internet. Hier hat die Weiterentwicklung der Verschlüsselungstechnologie, Probleme behoben, allerdings bestehen nach wie vor Risiken. Weiterhin ist zu beachten, dass es in vielen Fällen keine eindeutige Lösung für den Fall gibt, dass der Cloud-Anbieter oder ein beteiligter Dienstleister insolvent gehen. Was passiert dann mit den Daten? Sind sie verloren oder können sie noch gesichert werden? Manche Dienstleister bieten für solch einen Fall bereits eine Datenrücksicherung an.

Ein anderer großer, wenn auch nicht technischer, Nachteil ist, dass sich ein Unternehmen mit der Nutzung einer Cloud von dessen Anbieter abhängig macht. Nicht nur die bereits erwähnte Frage, was bei einer Insolvenz eines Anbieters geschieht, sondern auch die Tatsache, dass die Softwarehersteller durch die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen die Zugangsberechtigung zur Software jederzeit entziehen können. Dadurch sind die Kunden diesen Unternehmen schutzlos ausgeliefert. Solch ein Fall wurde beispielsweise 2018 publik, als Adobe kurzerhand die Lizenzen älterer Software aus ihrer Cloud als ungültig erklärte und mit rechtlichen Maßnahmen drohte, sollte man die Software weiterhin verwenden.

Im zweiten Teil dieses Artikels gehen wir näher auf rechtliche Fragen, die Vor- und Nachteile von Cloud-Computing ein und vergleichen diese moderne Arbeitsform mit der klassischen Arbeit „offline“.

Sie suchen einen zuverlässigen IT-Spezialisten für Cloud-Computing?

Als IT-Dienstleister in München bieten wir Ihnen eine Top-Beratung im Bereich Cloudanwendungen und -computing an. Wir helfen Ihnen ihre eigene Cloud-Infrastruktur aufzubauen, zu erneuern, erweitern oder zu warten. Gerne besprechen wir mit Ihnen die Unternehmenslösungen die für sie in Frage kommen. Folgende Bereiche gehören zu unserem Leistungsportfolio:

Vereinbaren Sie mit uns unverbindlich ein erstes Beratungsgespräch. Gerne können Sie uns eine Anfrage per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden oder uns jederzeit unter der Rufnummer 0176 / 75 19 18 18 erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!